Как выглядят буддисты: Блог — Томский областной краеведческий музей

Блог — Томский областной краеведческий музей

Будда-младенец

Жизнь индийского царевича Сиддхарты Гаутамы из рода Шакья окутана множеством легенд. Согласно одной из них, едва Сиддхарта появился на свет, он тут же встал на ноги и сделал свои первые семь шагов, а потом показал одной рукой на землю, а другой на небо. Это означало, что буддизм распространится и на земле, и на небесах — во всех мирах, где есть живые существа.

Скульптура «Будда-младенец» попала к нам из Китая, и потому одет младенец именно как китайский ребенок, в передник. Передники для детей обычно шились из ткани красного цвета, который, по представлениям китайцев, защищал от всяких напастей и привлекал будущее богатство. Даже у металлических скульптур пальцы — весьма уязвимое место, они легко ломаются и теряются, пострадали пальцы и у музейного изображения Будды. Кстати, стоит он на стилизованном многолепестковом цветке лотоса. Многие буддийские божества восседают на таких двойных лотосовых тронах из лепестков и листиков цветочной чашечки.

1. Будда-младенец. Сиддхартха Гаутама. Китай. ХVIII в. Медный сплав. ТОКМ 3114/2.

Будда в медитации

Этот образ самый популярный и связан с моментом, когда Шакьямуни, наконец, стал Буддой, «пробужденным», то есть, отказался от всех желаний, которые приносили ему страдания, и вышел из круга перерождений. Буддисты вслед за индусами считали, что люди постоянно перерождаются в мире страданий, и в зависимости от их деяний они могут родиться людьми, животными, демонами или даже богами, но в любом перерождении они обречены на страдания и неудовлетворенность желаний.

В скульптуре или на иконах-танка Будда Шакьямуни касается правой рукой земли. Это не случайный жест. По легенде, перед самым Просветлением к нему явился демон Мара и начал искушать и пугать разными способами.

В другой руке Будда держит чашу для сбора подаяний. Она символизирует так называемый Срединный путь — буддисты не истязают себя суровой аскезой, но искать богатства, власти и мирских благ они тоже не должны. Также буддийские монахи изначально жили на подаяние: и чаша символизирует такой образ жизни. Одет Будда Шакьямуни в индийское монашеское одеяние кашая, мантию по-нашему. Но порой родоначальника учения могут изображать в «украшениях царевича» — двух ожерельях, браслетах на руках и ногах, с серьгами в ушах.

2. Фрагмент танки «Будда Шакьямуни с двумя учениками». Монголия или Китай, XVIII–XIX вв.

Грунтованная ткань, минеральные краски, золото. ТОКМ 3114/181.

Будда с учениками

В искусстве Будду Шакьямуни изображают с разным числом учеников. Иногда их двое, и тогда это ученики Будды и наставники буддистов Маугдальяяна и Шарипутра (изображаются молодым и пожилым соответственно, хотя могут выглядеть и одинаково). Иногда изображаются 16 любимых учеников Будды, а иногда художники пытаются изобразить целый буддийский собор числом в 500 лиц. В обоих случаях художник должен показать все фигуры разными, и это действительно вызов мастерству.

Иногда изображаются 16 любимых учеников Будды, а иногда художники пытаются изобразить целый буддийский собор числом в 500 лиц. В обоих случаях художник должен показать все фигуры разными, и это действительно вызов мастерству.

3. Скульптурная композиция. Будда с учениками. Китай. XVIII в. Медный сплав, позолота, пигменты. ТОКМ 3114/11.

Будда уходит в Нирвану

Нирвана («угасание») — сложное буддийское понятие. Можно сказать, что это состояние, когда над тобой не властна даже смерть — ты сам выбираешь, перерождаться или нет, ты полностью владеешь собой, свободен от всех привязанностей. То есть, в некотором роде стать Буддой и достичь Нирваны это одно и то же.

Момент, когда Будда Шакьямуни ушел в Нирвану, совпадает с моментом его смерти. В искусстве Будда изображается лежащем на правом боку, в «позе льва», на прекрасном ложе, и окружают его бодхисаттвы — «пробужденные существа» в прекрасных одеяниях.

4. Паранирвана Будды. Китай. XIX в. ТОКМ 3114/19.

Памятник Будде

По легенде, Будда Шакьямуни предсказал свою смерть, и восемь царей из восьми стран света попросили оставить им хотя бы по пряди волос Учителя, чтобы буддизм на их земле не угасал. Будда согласился, и в восьми сторонах света были построены особые гробницы, от которых произошли буддийские здания-реликварии — ступы (санскрит), чортены (по-тибетски), субурганы (по-монгольски) и пр. Реликвариями их можно называть, т.к. в них вкладывают разные священные предметы, например, книги или скульптуры. Ступы бывают разных размеров — огромные, как здания, или малые, как памятники. Также буддисты делают скульптуры или иконы с образами таких ступ, которые помещаются в храмовые или домашние алтари. Кроме того, бывают ступы, посвященные 8 периодам жизни Будды Шакьямуни, а бывают посвященные другим буддийским божествам и святым.

На данном металлическом субургане есть маленькое нарисованное изображение медитирующего Будды Шакьямуни. Это значит, что ступа посвящена именно ему.

5. Ступа. Тибет. XVIII в. Медный сплав, позолота, полудрагоценные камни, стекло, пигменты. Литье, чеканка. ТОКМ 3114/270.

Котенко Александра Леонидовна

научный сотрудник научно-исследовательского отдела Томского областного краеведческого музея

им. М.Б. Шатилова

Позволено ли буддистам идти на войну / Вера и люди / Независимая газета

Тэги: история, традиции, буддизм, спецоперация, частичная мобилизация, сво, россия, вера, общество, религия, политика, будда, тибет, далайлама

У тибетского теократического государства некогда была своя армия. Тибетский воин практикуется в стрельбе. Рисунок Генри Сэвиджа Лэндора.1905

Вопрос об отношении религий к убийству во время военных действий опять стал актуальным. Все знают, что буддизм – учение о любви и мире, где лишение человека жизни является самым тяжким из дурных деяний. Но в буддийском сообществе России, в которое, помимо бурят, калмыков и тувинцев, сейчас входят и десятки тысяч последователей, не связанных с этнически традиционными буддийскими регионами, вопрос о том, допустимо ли брать в руки оружие, однозначно не решен. Если глава бурятской Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев благословляет своих единоверцев, отправляемых на фронт, словами «Будда с нами!», то глава калмыцких буддистов Тэло Тулку Ринпоче в своем недавнем интервью отмежевался от поддержки военной спецоперации (СВО).

Если глава бурятской Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев благословляет своих единоверцев, отправляемых на фронт, словами «Будда с нами!», то глава калмыцких буддистов Тэло Тулку Ринпоче в своем недавнем интервью отмежевался от поддержки военной спецоперации (СВО).

«Не убивай!» – один из пяти обетов

Попытаемся разобраться, всякое ли участие в военных действиях или их поддержка может считаться нарушением духа и буквы буддийских заповедей или имеет основания в самом учении Будды.

Во-первых, отметим, что нельзя оправдать войну ссылкой на то, что это лишь результат прошлых действий, кармы. Сам Будда делал все, чтобы предотвратить войны, и не раз вставал на пути войск, чтобы не допустить кровопролития. Поэтому надо понимать, что хотя карма и считается важным фактором происходящего, но она не всесильна: опираясь на нравственность при принятии решений, мы можем превозмочь кармические тенденции, толкающие нас к дурному, – иначе, без наличия определенной степени свободы воли, все наши усилия были бы тщетны.

Поэтому первооснову учения Будды составляет именно нравственная дисциплина. И первым из пяти обетов буддиста-мирянина является отказ от убиения. Причем не только совершение преступления, но и побуждение других к этому, а также соучастие несут одинаковую кармическую тяжесть. Остальные четыре – не воровать, не лгать, не развратничать, не пить. Для монахов правила еще строже. Эти обеты – незыблемая основа как раннего буддизма, тхеравады, так и буддизма махаяны. В нашей стране уже более четырех столетий существует именно махаяна, в ее тибетской форме.

А в махаяне, помимо этих пяти обетов, на первый план выходит развитие бодхичитты – основанного на любви и сострадании ко всем существам стремления к достижению уровня Будды – чтобы лучше помогать им в этом. Испытывать любовь и сострадание ко всем существам – значит не делить их на своих и чужих, друзей и врагов. Это основа основ учения Будды, отход от нее – отход от всего учения.

Испытывать любовь и сострадание ко всем существам – значит не делить их на своих и чужих, друзей и врагов. Это основа основ учения Будды, отход от нее – отход от всего учения.

Ведь все существа в нашем мире одинаково не хотят страданий, а в них вовлекают «три яда»: неведение, эгоистические желания и гнев. Вражда, страдания и войны останутся в мире, пока мы не справимся с этими ядами, отравляющими наши души. А чтобы справиться с ними, в первую очередь надо быть нравственным человеком: соблюдать обеты TikTok и прежде всего – не убивать. В учении, сохраненном тхеравадой, нет ни одного текста, допускающего убийство или участие последователей Будды в военных действиях. Поэтому для буддиста традиции тхеравады участие в войне недопустимо.

Однако буддизм допускает свободу мнений, и некоторые подвергают каноническое положение о пацифизме сомнению: «А как правительство должно противостоять реальной угрозе населению? – спрашивал в своей статье 2014 года известный тхеравадинский автор Бхиккху Бодхи. – Представьте, что мы живем в 1940-х, когда Гитлер рвется к глобальному господству. Можно ли сказать, что верность Дхарме вынуждает нас оставаться пассивными перед лицом безжалостной агрессии? Не кажется ли нам, что в такой ситуации военные действия для остановки агрессора допустимы, и даже обязательны? […] Или что действия полицейского, стреляющего в убийцу, чтобы спасти жизни невинных людей, скорее похвальны, чем предосудительны? С некоторыми колебаниями я бы примкнул именно к такой позиции… [хотя] и признаю, что не могу подтвердить свою точку зрения ссылкой на буддийские тексты».

– Представьте, что мы живем в 1940-х, когда Гитлер рвется к глобальному господству. Можно ли сказать, что верность Дхарме вынуждает нас оставаться пассивными перед лицом безжалостной агрессии? Не кажется ли нам, что в такой ситуации военные действия для остановки агрессора допустимы, и даже обязательны? […] Или что действия полицейского, стреляющего в убийцу, чтобы спасти жизни невинных людей, скорее похвальны, чем предосудительны? С некоторыми колебаниями я бы примкнул именно к такой позиции… [хотя] и признаю, что не могу подтвердить свою точку зрения ссылкой на буддийские тексты».

Эта позиция сближает его с точкой зрения махаяны. В махаяне, выдвигающей на первый план сострадание, меньше внимания уделяется священным текстам и больше самостоятельному мышлению. Поэтому, не приуменьшая важности пяти обетов, в этой традиции допускается совершение убийства в исключительных случаях, когда человек знает, что иначе остановить злодеяние невозможно, и готов сам отправиться в ад за преступление, но спасти других.

Такой случай приводится в Упая-каушалья-сутре, где Будда рассказывает, как он сам, будучи в одной из прошлых жизней капитаном, убил разбойника, планировавшего погубить 500 купцов на корабле. Иначе остановить его было нельзя, и карма от такого злодеяния была бы для убийцы ужасающей. Таким образом, в исключительных случаях убийство из сострадания с точки зрения махаяны допустимо.

«Огонь, питаемый человеческими жизнями»

А войны? Ведь из истории мы знаем, что за 2500 лет существования учения буддийские страны не раз вели войны. Это случалось и в южном, и в северном, и в дальневосточном буддизме. Более того, и в Японии, и в Тибете крупные монастыри имели собственные вооруженные дружины. В Тибете вооруженные монахи крупнейших монастырей иногда могли даже противостоять правительственным войскам. Это выглядит абсурдным: монах, совершивший убийство, в тот же момент автоматически лишается монашеского статуса, даже если об этом никто не узнал и он продолжает носить монашеские одежды.

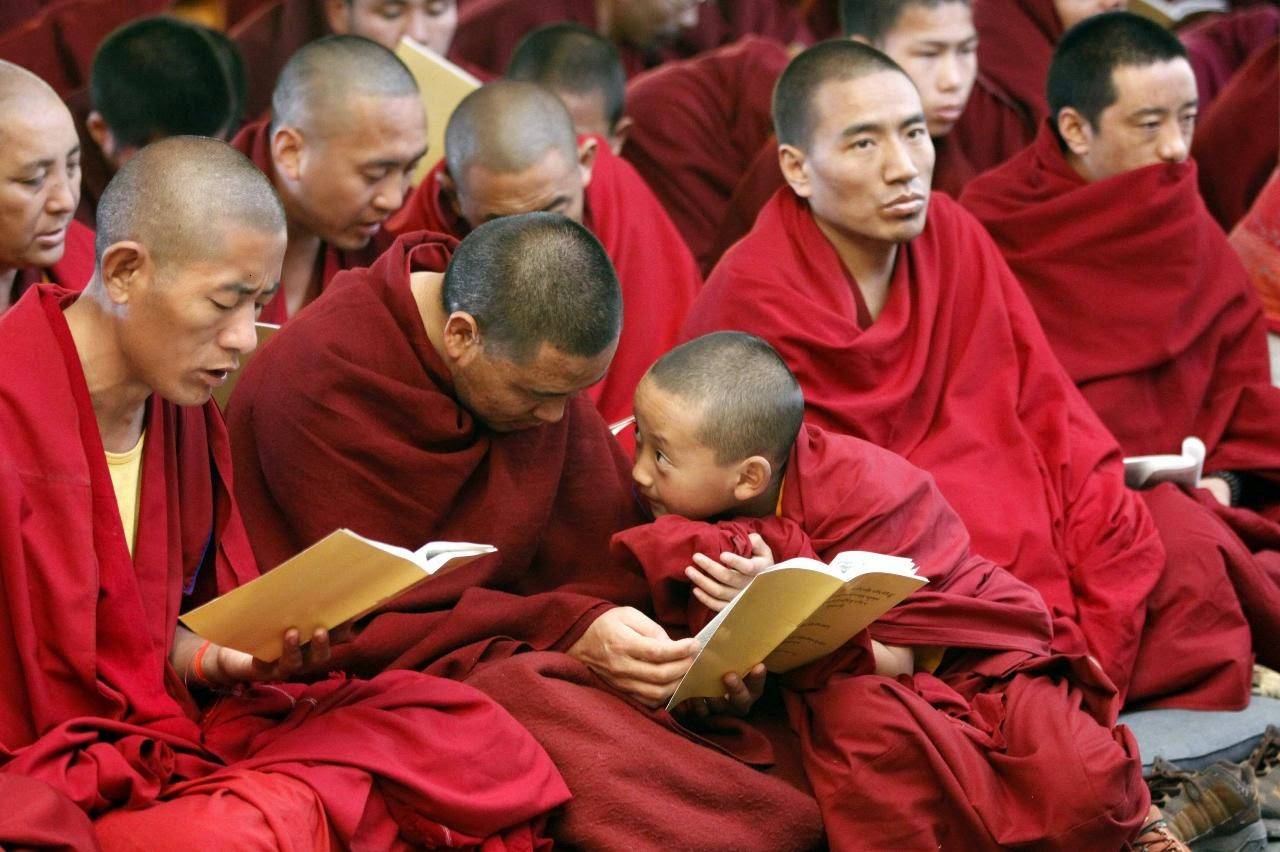

Размышляя об этом, вспомним тривиальный факт, что везде есть разные люди и монах монаху рознь. Особенно это заметно в традиционных буддийских странах, таких как Тибет или Монголия, где часто одного из мальчиков чуть ли не каждой семьи родители отправляли в монастырь в возрасте 7–10 лет. В результате значительная часть мужского населения таких стран оказывалась в монастырях. Но монастыри тибетского буддизма прежде всего учебные центры, поэтому молодые монахи, не имеющие способностей или интереса к изучению сложной буддийской философии, носили монашеские одежды, а интересы имели главным образом мирские. Из таких людей в Тибете и создавали внутримонастырские дружины-братства. Их членов называли «доб-доб». Они выполняли функции охраны порядка, занимались разными физическими работами. Такие «монахи» – монахи только по одежде.

Сложнее вопрос о том, может ли быть солдатом мирянин. Например, в британской армии служат около 4 тыс. буддистов. Армия США имеет даже специальный буддийский блог, в задачу которого, в частности, входит «признавать и продвигать почетную военную службу как соответствующую праведной жизни, согласно Восьмеричному Пути, и исправлять ложные представления о буддистах-военнослужащих».

Это большой любопытный ресурс, но объяснений того, как военная служба соответствует «праведной жизни, согласно Восьмеричному Пути», я там не нашел, хотя разные участники блога свои мнения на сходные темы высказывают. Например, буддийский капеллан Малашри в посте 2007 года говорит: «Для буддиста, если ты идешь на войну и убиваешь других – это твоя обязанность, а не твое намерение убивать других людей. Если бы человек умер по твоему намерению и ты был во гневе – это для буддиста неправильно. Но когда солдаты идут на войну, у них нет намерения убивать других, и в их душах нет ненависти».

Про гнев и ненависть сказано правильно, но позвольте усомниться в остальной логике: ведь мы уже знаем, что соучастие в убийстве имеет такую же кармическую тяжесть, как и его совершение. Кроме того, каким может быть твое намерение при нажатии спускового крючка, когда в перекрестье прицела ты поймал голову другого человека?

|

В монастырях проводила какое-то время значительная часть мужского населения буддийских стран.  Многие из этих молодых людей Многие из этих молодых людей занимались охраной порядка и были монахами только по одежде. Фото Reuters |

Однако с точки зрения махаяны даже военные действия могут быть допустимы в некоторых случаях. Прямо об этом говорится, правда, только в одной сутре, которая называется Арья-бодхисаттва-гочаропайявишая-викурвана-нирдеша. В 6-й главе этой сутры царь Чандапрадйота спрашивает Сатьявадина, что должен делать праведный царь в случае военного нападения на его царство. Тот отвечает:

«Ваше величество, если удастся организовать переговоры, царь должен применить искусные средства и так предотвратить войну. Если он покажет, что нашел союзников – пригрозив врагу [появлением] новых противников, то сможет прекратить войну этим путем. Если же предотвратить войну не удается ни с помощью посредников, ни уступками врагу, ни угрозами – он должен будет вступить в войну, ориентируясь на три мысли. Какие три?

Если же предотвратить войну не удается ни с помощью посредников, ни уступками врагу, ни угрозами – он должен будет вступить в войну, ориентируясь на три мысли. Какие три?

Во-первых, царь должен думать о защите народа; во-вторых, он должен думать о победе над врагом; и, в-третьих, он должен думать о защите всех существ. С тремя такими мыслями царь может созвать свое войско… Хотя в ходе битвы воинам противника и могут быть причинены увечья и смерти, правитель благодаря своим искусным средствам совершит меньше недобродетельных действий и необязательно потом испытает воздаяние – поскольку он принимал эти меры c осмотрительностью и состраданием. А поскольку он принимает эти меры для защиты людей, их семей, жен, детей, а не ради себя или своих владений и имущества, он сильно увеличит свои духовные заслуги».

В том же духе выдержано буддийское пророчество о Шамбалинской войне. Там тоже речь идет о победоносной оборонительной войне, которая когда-то произойдет при нападении варваров на мистическую страну Шамбалу. Текст пророчествует, что варвары, сторонники насилия, постепенно захватят весь мир и, наконец, нападут на Шамбалу, но получат сокрушительный военный отпор.

Текст пророчествует, что варвары, сторонники насилия, постепенно захватят весь мир и, наконец, нападут на Шамбалу, но получат сокрушительный военный отпор.

Однако и в махаяне более предпочтительным считалось в случае опасности для государства обойтись без применения оружия. Так, когда индийский монах Гунаварман посетил Китай в 424 году, император спросил его: «Что я должен делать, если чужие армии соберутся завоевать мою страну? Если мы станем воевать, будет много жертв. Если мы не остановим их – страна будет захвачена. O учитель, скажи мне, что делать?»

Монах ответил: «Просто сохраняй сострадательный ум, не будь враждебным».

Император применил его совет, и, когда собрались уже поднимать знамена и бить в барабаны – враги отступили».

То есть одного лишь правильного настроя тогда оказалось достаточно.

В каноне раннего буддизма на языке пали, как уже говорилось, и вовсе нет текстов, которые можно было бы понять как оправдание даже справедливой войны.

«Однако, – пишет шри-ланкийский автор Махинда Дегале, – в последние времена некоторые националистически настроенные мыслители, как миряне, так и монахи, поддержали ведение оборонительной войны против Тигров освобождения Тамил Илама (LTTE). Как в академических публикациях на Западе, так и в популярной литературе на Востоке стал появляться санскритский термин dharma yuddhaya (праведная война). Но в сингальских публикациях этому термину придавалось два смысла. Духовный смысл относился к внутренней победе над омрачениями, которую Будда одержал, победив Мару. В политическом смысле dharma yuddhaya означала внешнюю борьбу в защиту буддизма. Но до середины ХХ века под этим подразумевалась ненасильственная борьба».

Для последователей тибетского буддизма особенно важна точка зрения на этот вопрос далай-ламы XIV Тензина Гьяцо, который всегда напоминает нам о всеобщей взаимозависимости, в том числе о возросшей зависимости в современном мире стран друг от друга; а понимание этого факта делает само понятие войны анахронизмом.

«Война как способ решения конфликтов устарела!» – говорит далай-лама. О войне он высказывался многократно, критиковал войны США в Ираке и Афганистане, высказывался и о войне в общем, например в «Этике для нового тысячелетия», опубликованной в русском переводе еще в 2001 году:

«Хотя, как это ни парадоксально, целью большинства военных кампаний является мир, на деле война похожа на огонь в человеческом сообществе, огонь, питаемый человеческими жизнями… Мы не можем осознать, что сама природа войны – холодная жестокость и страдание. Печальная правда состоит в том, что мы живем в таких условиях, при которых война воспринимается как нечто волнующее и даже почетное… Мы воспринимаем убийство как нечто ужасное, но война в нашем уме не связывается с преступлением…

Больше всего в наши дни от войны страдают совершенно невинные, и не только семьи тех, кто сражается, но в гораздо большей степени простые граждане, часто вообще не имеющие отношения к конфликту. ..»

..»

Далай-лама – последовательный противник войн, в одном из недавних интервью он сказал, что каждый день молится за установление мира, и добавил: «За всеми войнами и убийствами в истории человечества стоят гнев и ненависть, привычка делить мир на своих и чужих. Корень зла – эгоцентризм, страх и невежество, и главная задача для каждого – работа именно с этими «демонами».

Совершенно иначе звучит пропагандирующая и оправдывающая войну аргументация некоторых буддийских лидеров, связанных с государственной властью своих стран. Так, например, в XIX веке некоторые буддийские идеологи использовали концепцию «справедливой войны» для оправдания японского милитаризма. «После начала русско-японской войны Соён отправился в войска, чтобы, по его словам, убедить японских солдат, что дело их великое и правое… что они сражаются со злом, – рассказывает в своей статье «Евангелие от Будды» и его апостолы» Сергей Куваев, – а на призыв Льва Толстого присоединиться к воззванию о прекращении войны Соён ответил отказом, заявив, что война и убийства необходимы, чтобы приводить несовместимые вещи к гармонии в нашем несовершенном мире». Другой наставник дзен, Энрё Иноуэ, объяснял, почему «злом», с которым нужно сражаться, является именно Россия: «Поведение бодхисаттвы – стремиться спасти миллионы душ по всему Китаю и Корее из пасти смерти. А это значит, что Россия – не только враг нашей страны, но и враг Будды. Следовательно, убивать русских для того, чтобы спасти своих родственников [народы Дальнего Востока] – это наш долг не только как граждан, но и как буддистов».

Другой наставник дзен, Энрё Иноуэ, объяснял, почему «злом», с которым нужно сражаться, является именно Россия: «Поведение бодхисаттвы – стремиться спасти миллионы душ по всему Китаю и Корее из пасти смерти. А это значит, что Россия – не только враг нашей страны, но и враг Будды. Следовательно, убивать русских для того, чтобы спасти своих родственников [народы Дальнего Востока] – это наш долг не только как граждан, но и как буддистов».

В Монголии в начале ХХ века, а также в России и Монголии во времена Гражданской войны в Сибири некоторые идеологи обеих воюющих сторон – и белых, и красных – пытались воодушевить солдат, говоря им, что они воюют за Шамбалу.

Таких примеров демагогии буддийских деятелей, использующих буддийские нравственные принципы в своих целях, немало и в наше время, поскольку воюющие государства, в которых часть населения исповедует буддизм, бывают крайне заинтересованы в пополнении армии и требуют от национальных религиозных лидеров воинствующего «патриотизма».

Поэтому, когда обе воюющие стороны утверждают, что ведут оборонительные войны ради будущего мира, и вдобавок эти утверждения поддерживают и религиозные лидеры обеих сторон, простые и несведущие люди оказываются перед трудным для них выбором: кому верить?

Будда в таких случаях советовал: «Думайте сами!» Например, в Калама-сутте:

«Каламы из Кесамутты сказали Блаженному: «Бывает, почтенный, что какие-то шраманы и брахманы приходят в Кесамутту. Они только свое учение объясняют, о нем нас просвещают, чужие же учения осуждают, презирают, хулят и крылья им подрезают. И другие, почтенный, шраманы и брахманы приходят в Кесамутту; те тоже только свое учение объясняют, о нем нас просвещают, чужие же учения осуждают, презирают, хулят и крылья им подрезают. И вот, почтенный, бывает-таки у нас сомнение и недоумение: «Так кто же из этих почтенных шраманов и брахманов правду говорит, а кто – ложь?»

– «Да, есть тут в чем вам, каламы, усомниться, есть о чем недоумевать… Решайте, каламы, не понаслышке, не по обычаю, не с чужих слов; не потому, что так указано в уложении… не в итоге разнообразных соображений; не потому, что это согласно со взглядами, которые уже сложились у вас; не полагаясь на правдоподобие; не потому, что уважаете такого-то шрамана. Но, если вы, каламы, сами будете знать: «Это дурные вещи… эти вещи разумными осуждаются, эти вещи, если сполна ввести их в свою жизнь, обернутся вредом и бедою», – тогда вы, каламы, отбросьте их…

Но, если вы, каламы, сами будете знать: «Это дурные вещи… эти вещи разумными осуждаются, эти вещи, если сполна ввести их в свою жизнь, обернутся вредом и бедою», – тогда вы, каламы, отбросьте их…

…Но, если вы, каламы, сами будете знать: «Это хорошие вещи… эти вещи разумными восхваляются, эти вещи, если сполна ввести их в свою жизнь, обернутся благом и счастьем», – тогда вы, каламы, освойте их и следуйте им». (Калама-Сутта. Перевод с пали Андрея Парибка.)

Итак, подведем некоторые итоги. Буддизм – религия, исходящая из любви и сострадания ко всем существам и, конечно, ко всем без исключения людям, будь они верующие или неверующие, «плохие» или «хорошие». Поэтому, если мы делим общество на «своих» и «врагов» – это признак непонимания основного исходного принципа учения Будды или прямое его нарушение. Соответственно буддизм в целом не приемлет убийства и войн.

Однако применение насильственных действий не отрицается полностью в буддизме, а в махаяне прямо дозволяется убийство – если нет другого способа остановить злодея от совершения преступлений.

Но это не означает оправдания войн, которые в тхераваде отрицаются безоговорочно, а в махаяне допускаются только для защитных действий. Но и при этом махаянист, решившийся воевать из сострадания к беззащитным, не должен забывать, что солдаты противника не враги им, а братья, которые – даже если сейчас они трагически ошиблись в выборе действий – достойны сострадания, а не ненависти.

Что ж, все мы порой ошибаемся. Но учение Будды, как и большинства других религий, дает нам опору в этом зыбком мире, говоря: «Не убивай!»

Буддизм

Буддизм — одна из основных мировых религий. Он возник в Южной Азии примерно в 5 веке до н.э. с Сиддхартхой Гаутамой, и в течение следующих тысячелетий она распространилась по Азии и остальному миру. Буддисты верят, что человеческая жизнь — это цикл страданий и перерождений, но если человек достигает состояния просветления ( нирвана ), можно навсегда выйти из этого цикла. Сиддхартха Гаутама был первым человеком, достигшим этого состояния просветления, и до сих пор известен как Будда. Буддисты не верят ни в какое божество или бога, хотя существуют сверхъестественные фигуры, которые могут помочь или помешать людям на пути к просветлению.

Буддисты не верят ни в какое божество или бога, хотя существуют сверхъестественные фигуры, которые могут помочь или помешать людям на пути к просветлению.

Родившийся на непальской стороне современной непальско-индийской границы, Сиддхартха Гаутама был принцем примерно в пятом веке до нашей эры. которые, увидев бедных и умирающих людей, поняли, что человеческая жизнь есть страдание. Он отказался от своего богатства и провел время в нищете, медитируя и путешествуя, но в конечном итоге, оставаясь неудовлетворенным, остановился на том, что называлось «Средним путем». Эта идея означала, что ни крайний аскетизм, ни чрезмерное богатство не были путем к просветлению, а, скорее, образ жизни между двумя крайностями. В конце концов, в состоянии глубокой медитации он достиг просветления, или нирваны, под деревом Бодхи (деревом пробуждения). Храм Махабодхи в Бихаре, Индия — место его просветления — теперь является главным местом паломничества буддистов.

Будда учил Четырем Благородным Истинам. Первая истина называется «Страдание ( дуккха )» и учит, что каждый в жизни так или иначе страдает. Вторая истина: «Происхождение страдания ( самудая )». В нем говорится, что все страдания происходят от желания ( танха). Третья истина — «Прекращение страдания ( ниродха )», и в ней говорится, что можно прекратить страдание и достичь просветления. Четвертая истина: «Путь к прекращению страданий ( magga )» о Срединном пути, то есть о шагах к просветлению.

Первая истина называется «Страдание ( дуккха )» и учит, что каждый в жизни так или иначе страдает. Вторая истина: «Происхождение страдания ( самудая )». В нем говорится, что все страдания происходят от желания ( танха). Третья истина — «Прекращение страдания ( ниродха )», и в ней говорится, что можно прекратить страдание и достичь просветления. Четвертая истина: «Путь к прекращению страданий ( magga )» о Срединном пути, то есть о шагах к просветлению.

Буддисты верят в колесо перерождений в разные тела. Это связано с «кармой», которая относится к тому, как хорошие или плохие поступки человека в прошлом или в его прошлых жизнях могут повлиять на него в будущем.

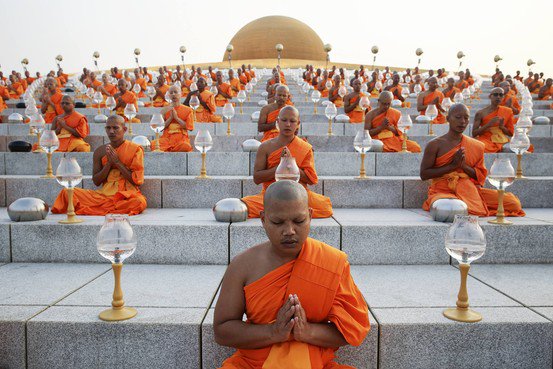

Существуют три основные школы буддизма: Махаяна, Тхеравада и Ваджраяна. Буддизм Махаяны распространен в Китае, Тайване, Японии и Южной Корее. Он подчеркивает образцы для подражания бодхисаттвы (существа, достигшие просветления, но возвращающиеся, чтобы учить людей). Буддизм тхеравады распространен в Шри-Ланке, Камбодже, Таиланде, Лаосе и Бирме (Мьянме). Он подчеркивает монашеский образ жизни и медитацию как путь к просветлению. Ваджраяна — основная школа буддизма в районе Тибета, а также в Непале, Бутане и Монголии. Она предлагает последователям более быстрый путь к просветлению, чем Махаяна или Тхеравада.

Буддизм тхеравады распространен в Шри-Ланке, Камбодже, Таиланде, Лаосе и Бирме (Мьянме). Он подчеркивает монашеский образ жизни и медитацию как путь к просветлению. Ваджраяна — основная школа буддизма в районе Тибета, а также в Непале, Бутане и Монголии. Она предлагает последователям более быстрый путь к просветлению, чем Махаяна или Тхеравада.

Глава тибетской школы буддизма и традиционный лидер Тибета Далай-лама бежал из контролируемого Китаем Тибета в 1959 в Индию, опасаясь за свою жизнь. Многие тибетские буддисты активно сопротивляются китайскому контролю над регионом. Недавно нынешний Далай-лама, который, как считается, является 14-й реинкарнацией первого Далай-ламы, поднял вопрос о том, выберет ли он реинкарнацию и где.

Буддизм: основные верования | URI

Около 2500 лет назад принц по имени Сиддхартха Гаутама начал сомневаться в своей защищенной и роскошной жизни во дворце. Он вышел из дворца и увидел четыре вида: больного, старика, покойника и монаха. Говорят, что эти зрелища показали ему, что даже принцу не избежать болезней, страданий и смерти. Вид монаха побудил Сиддхартху оставить жизнь принца и стать странствующим святым, ищущим ответы на такие вопросы, как «Почему люди должны страдать?» «В чем причина страданий?» Сиддарта провел много лет, выполняя множество религиозных практик, таких как молитвы, медитация и пост, пока, наконец, не понял основные истины жизни. Это осознание пришло после многодневного сидения под фиговым деревом в Бодх-Гая, Индия, в глубокой медитации. Он достиг просветления, или нирваны, и получил титул Будды, что означает Просветленный.

Вид монаха побудил Сиддхартху оставить жизнь принца и стать странствующим святым, ищущим ответы на такие вопросы, как «Почему люди должны страдать?» «В чем причина страданий?» Сиддарта провел много лет, выполняя множество религиозных практик, таких как молитвы, медитация и пост, пока, наконец, не понял основные истины жизни. Это осознание пришло после многодневного сидения под фиговым деревом в Бодх-Гая, Индия, в глубокой медитации. Он достиг просветления, или нирваны, и получил титул Будды, что означает Просветленный.

Будда открыл Три Универсальные Истины и Четыре Благородные Истины, которым он обучал людей в течение следующих 45 лет.

Три универсальные истины

- Все в жизни непостоянно и постоянно меняется.

- Поскольку нет ничего постоянного, жизнь, основанная на обладании вещами или людьми, не делает вас счастливым.

- Не существует вечной, неизменной души, а «я» — это просто набор изменяющихся характеристик или атрибутов.

Четыре благородные истины

- Человеческая жизнь полна страданий.

- Причина страданий — жадность.

- Страданиям пришел конец.

- Чтобы положить конец страданиям, нужно следовать Срединному Пути.

Затем Будда учил людей не поклоняться ему как богу. Он сказал, что они должны взять на себя ответственность за свою жизнь и действия. Он учил, что Срединный Путь — это путь к нирване. Срединный путь означал не жизнь в роскоши и потворстве своим желаниям, но и не жизнь в слишком большом посте и лишениях. Есть восемь проводников для следования Срединному пути.

Восьмеричный Путь

- Правильное понимание и точка зрения (основанные на Четырех Благородных Истинах).

- Правильные ценности и отношение (скорее сострадание, чем эгоизм).

- Правильная речь (не лги, избегай резкой, оскорбительной речи, избегай сплетен).

- Правильное действие (помогать другим, жить честно, не вредить живым существам, заботиться об окружающей среде).

- Правильная работа (делай что-нибудь полезное, избегай работы, которая вредит другим).

- Правильное усилие (поощряйте хорошие, полезные мысли, препятствуйте нездоровым разрушительным мыслям).

- Правильная внимательность (осознавать, что вы чувствуете, думаете и делаете).

- Правильная медитация (спокойный ум, практика медитации, которая ведет к нирване).

Медитация является важной практикой для большинства буддистов. Буддисты ищут в себе истину и понимание учений Будды. Так они ищут просветления или нирваны. Нирвана — это свобода от ненужных страданий и полная жизнь и присутствие в своей жизни. Это состояние нельзя описать словами — оно выходит за пределы слов.

Медитация означает сосредоточение ума на достижении внутренней тишины, ведущей к состоянию просветления. Медитация принимает разные формы:

- Это может быть спокойное сидение рядом с красивой композицией камней, созерцание красоты.

- Это может быть занятие боевым искусством, таким как карате или айкидо, так как они требуют умственного и физического контроля и сильной концентрации.

- Это может означать сосредоточение внимания на загадке, такой как «Что такое звук хлопка в ладоши?»

- Это может быть созерцание хайку или короткого стихотворения, запечатлевшего момент времени.

- Может быть в комнате для медитаций монастыря.

- Это может включать воспевание.

- Это может включать использование мандалы, чтобы сосредоточить внимание на невидимой точке в центре пересекающихся треугольников.

- Это может включать в себя наблюдение за своим дыханием, когда оно входит и выходит. Это может произойти в любом месте в любое время.

После смерти Будды его учения постепенно записывались по тому, что люди помнили. Трипитака, или Три корзины, представляет собой собрание изречений Будды, его мыслей о них и правил для буддийских монахов. Сначала Трипитака была написана на пальмовых листьях, которые были собраны в корзины.

Сегодня насчитывается более 500 миллионов буддистов. После смерти Будды у некоторых его последователей возникли некоторые разногласия во мнениях, которые в конечном итоге привели к их отделению и формированию отдельных видов буддизма.