Где находятся мощи свирского: Экскурсия в Александро-Свирский монастырь из Петрозаводска

Где находятся мощи александра свирского

Прочее › Находится

В Преображенском комплексе находится главная святыня Свирского монастыря — нетленные мощи Преподобного Александра Свирского.

- В каком городе находится мощи Александра Свирского

- Как доехать к мощам а Свирского

- Когда открывают раку с мощами Александра Свирского

- Где находятся останки Александра Свирского

- Как молиться Александру Свирскому

- Сколько километров до монастыря Александра Свирского

- В чем помогает Александр Свирский

- Как поклониться мощам

- Какие дни у раков

- Где в данный момент покоятся мощи святого князя Александра Невского

- Как доехать из Москвы до монастыря Александра Свирского

- Где похоронены родители Александра Свирского

- Где находяться мощи Александра Невского

- Чем помогают мощи Александра Свирского

- Сколько лет мощам Александра Свирского

В каком городе находится мощи Александра Свирского

Александро-Свирский монастырь | |

|---|---|

Вид на монастырь с берега Рощинского озера | |

60°46′45″ с. | |

Страна | Россия |

Область | Ленинградская область |

Как доехать к мощам а Свирского

В Александро-Свирский монастырь из Санкт-Петербурга можно добраться электропоездом № 6012/6014, отправляющимся с Ладожского железнодорожного вокзала. Он доставит до ст.

Тельмана»:

Когда открывают раку с мощами Александра Свирского

Один из моих любимых святых -Александр Свирский, более 500 лет мощи его полностью нетленны. Все дни кроме воскресенья открывают утром раку с мощами и можно приложиться непосредственно к святым мощам.

Где находятся останки Александра Свирского

Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь находится в 260 км от Санкт-Петербурга и в 21 км от районного центра г. Лодейное Поле.

Как молиться Александру Свирскому

О, свяще́нная главо́, А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Алекса́ндре, изря́дный уго́дниче Пресвяты́я и Единосу́щныя Тро́ицы, явля́яй мно́гия ми́лости живу́щим во святе́й оби́тели твое́й и всем с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́!

Сколько километров до монастыря Александра Свирского

Александро-Свирский монастырь находится в деревне Старая Слобода в Лодейнопольском районе Ленинградской области. До монастыря можно добраться автотранспортом. Расстояние до деревни Старая Слобода: от Лодейного Поля — 27 км, от Санкт-Петербурга — 260 км, от Петрозаводска — 180 км, от Москвы — 850 км.

В чем помогает Александр Свирский

К святому образу преподобного старца обращаются с молитвой об усилении веры и избавлении от телесных недугов. Кроме того, молятся и те, кто принял решения посвятить свою жизнь Господу и те, кто отчаялся заиметь ребенка.

Как поклониться мощам

Перед тем, как прикладываться к мощам, два раза поклонитесь до земли, потом перекреститесь. Четвертое правило: приложитесь к мощам, снова перекреститесь и отойдите в сторону. Пятое правило: если хотите прочитать молитву святому, то это можно сделать, стоя в очереди — не задерживайтесь у мощей, не создавайте очередь.

Четвертое правило: приложитесь к мощам, снова перекреститесь и отойдите в сторону. Пятое правило: если хотите прочитать молитву святому, то это можно сделать, стоя в очереди — не задерживайтесь у мощей, не создавайте очередь.

Какие дни у раков

В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Рака приблизительно с 22 июня по 22 июля.

Где в данный момент покоятся мощи святого князя Александра Невского

Александро-Невский монастырь.

Изначально Александр Невский был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь в Санкт‑Петербурге.

Как доехать из Москвы до монастыря Александра Свирского

Лучший способ добраться из Москва в Александро-Свирский монастырь без машины — это поезд, дорога займет 12ч 11мин и будет стоить RUB 2100 — RUB 3800. Сколько времени занимает поездка из Москва в Александро-Свирский монастырь?

Где похоронены родители Александра Свирского

За свою долгую историю Введено-Оятский монастырь, что стоит на берегу реки Оять, в 200 км от Санкт-Петербурга, видел очень многое. Тут были похоронены родители преподобного Александра Свирского — Сергий и Варвара.

Тут были похоронены родители преподобного Александра Свирского — Сергий и Варвара.

Где находяться мощи Александра Невского

Сегодня мощи святого князя Александра Невского хранятся в Александро-Невской лавре Северной столицы. Последняя рака, в которой они находились, размещена в петербургском Эрмитаже.

Чем помогают мощи Александра Свирского

К святому образу преподобного старца обращаются с молитвой об усилении веры и избавлении от телесных недугов. Кроме того, молятся и те, кто принял решения посвятить свою жизнь Господу и те, кто отчаялся заиметь ребенка.

Сколько лет мощам Александра Свирского

Александр Свирский | |

|---|---|

Явление Святой Троицы преподобному Александру. Икона середины XVII века. Музей-заповедник «Коломенское» | |

Имя в миру | Амос |

| Родился | 15 июня 1448 дер. Мандера, Обонежская пятина |

Умер | 30 августа 1533 (85 лет) Александро-Свирский монастырь |

- Как доехать из Москвы до монастыря Александра Свирского

- Когда открывают раку с мощами Александра Свирского

где находятся нетленные останки преподобного, их обретение, чудеса, как доехать из Санкт-Петербурга и Москвы и добраться до монастыря

Полезные материалы

О чтении акафиста Кресту Господню

Крест рисуют на стенах квартир, ставят его начертание на дверных косяках и оконных проемах

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Свято-Троицкий мужской монастырь, где пребывают мощи преподобного Александра Свирского, является центром паломничества православных христиан уже много десятилетий. Верующие стремятся поклониться нетленным останкам преподобного и своими глазами увидеть чудо мироточения, происходящего от кожных покровов почившего старца. Мощам Александра Свирского почти 5 столетий, но внешний облик святого сохранился настолько хорошо, что с его лица в конце XIX века была написана уникальная икона.

Верующие стремятся поклониться нетленным останкам преподобного и своими глазами увидеть чудо мироточения, происходящего от кожных покровов почившего старца. Мощам Александра Свирского почти 5 столетий, но внешний облик святого сохранился настолько хорошо, что с его лица в конце XIX века была написана уникальная икона.

Содержание

История

Смотрите также:

Основная статья о житии святого преподобного Александра Свирского

В каких случаях читают акафист Александру Свирскому

О молитве святому Александру Свирскому

Северная Лавра: Александро-Свирский монастырь

Икона Александра Свирского: в чём помогает святой

Мощи святого обретали дважды. Первый раз в XV веке. Второй – в XX. Тогда на протяжении шести месяцев останки подвергались тщательному всестороннему изучению: к ним приглашали гистологов, рентгенологов, стоматологов, патологоанатомов, целью работы которых являлось установление подлинности мощей. Наконец, после полугодовой научной экспертизы исследователи пришли к выводу, что перед ними – тело Александра Свирского, монаха и аскета, почившего в 1533 году.

Наконец, после полугодовой научной экспертизы исследователи пришли к выводу, что перед ними – тело Александра Свирского, монаха и аскета, почившего в 1533 году.

Иконография: Александр Свирский, преподобный. Датировки: XVII в. Материал: дерево, темпера. Размеры иконы: высота 31 см, ширина 17,9 см. Православный русский святой, прославившийся дивными чудесами, творимыми при жизни и после кончины. Инв. № Ж-1264. © Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева

Первое обретение

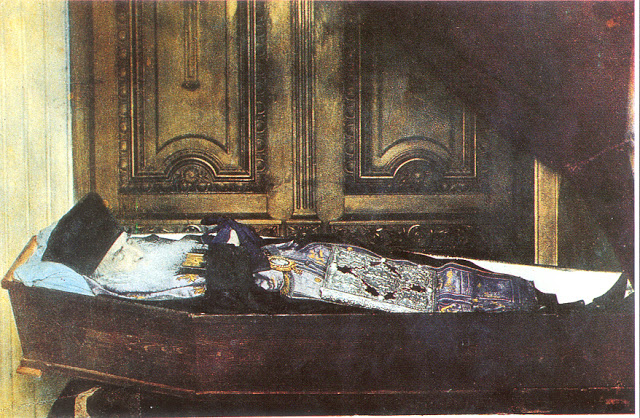

Год 1641. Монахи Свирского монастыря разбирают ветхую каменную церковь Преображения Господня, установленную над могилой похороненного здесь старца Александра. Лопата инока, копающего ров, ударяется о что-то твердое, как выясняется впоследствии – крышку гроба. В благоговейном молчании братия выставляют верхнюю доску. В воздухе разливается благоухание, а в гробу взволнованные монахи обнаруживают нетронутого тлением преподобного Александра. Из-под аналава (плата) виднеется клочок бороды.

Полезные материалы

30 августа 1641 года состоялось первое освидетельствование мощей преподобного Александра Свирского. В присутствии четырех настоятелей новгородских монастырей и всего соборного духовенства мощи были осмотрены, в результате чего все «утвердились в нетленности тела и в том, что это были мощи первого игумена Свирской обители преподобного Александра». Через два года мощи были перенесены в заново отстроенную церковь Преображения и положены в позолоченную раку, присланную из Москвы самим государем Михаилом Феодоровичем.

Судьба останков в период гражданской войны

Год 1918. В Свирский монастырь пребывает отряд чекистов под командованием латышского стрелка Августа Вагнера. Им поставлена задача – уничтожить тело преподобного Александра. Любопытно, что официальная компания по вскрытию и изъятию мощей начнется только через три месяца после этого случая.

Вскрыв раку с телом преподобного, чекисты остолбенели: сохранность останков Божьего угодника была просто фантастической. Вагнер искал каких-либо научных объяснений данному феномену, и он их нашел. Вот что впоследствии будет написано в отчете 8-го отдела Народного Комиссариата Юстиции Съезда Советов:

«При приеме на учет богослужебного имущества Александро-Свирского монастыря в литой раке, весящей более 20 пудов, вместо нетленных мощей Александра Свирского была обнаружена восковая кукла».

Чекисты разграбили монастырь, выпили вино, которое нашли в алтаре, застрелили нескольких человек из числа монашествующей братии, пытавшихся им противодействовать, и ушли. Еще шесть раз монастырь будет подвергаться грабежу со стороны большевиков, но мощи не тронут.

«в целях беспощадной борьбы с врагами коммунистической идеи и социалистической мысли»

переправят в опечатанную чекистами часовню в городе Лодейное Поле. Из архивных записей известно, что позже они будут отправлены в Петроград и подвергнуты судмедэкспертизе. Только через 80 лет мощи праведника вернутся в Свирский монастырь.

Второе обретение

Год 1998. В Военно-медицинскую академию им. С.И. Кирова приходят монахи. Они объясняют, что уже много месяцев изучают архивы Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга в поисках какой-либо информации о местопребывании тела преподобного Александра Свирского. Есть данные о том, что мощи могут храниться в запасниках анатомического музея при академии.

Были подняты каталоги, но искомого «экспоната» не нашли. И тут начальник академии Юрий Шевченко вспоминает, что в хранилище трупов, где он недавно был с визитом, его поразило одно обстоятельство: один из трупов странным образом источал благоухание. Уж не те ли это мощи, которые ищут монахи?

Уж не те ли это мощи, которые ищут монахи?

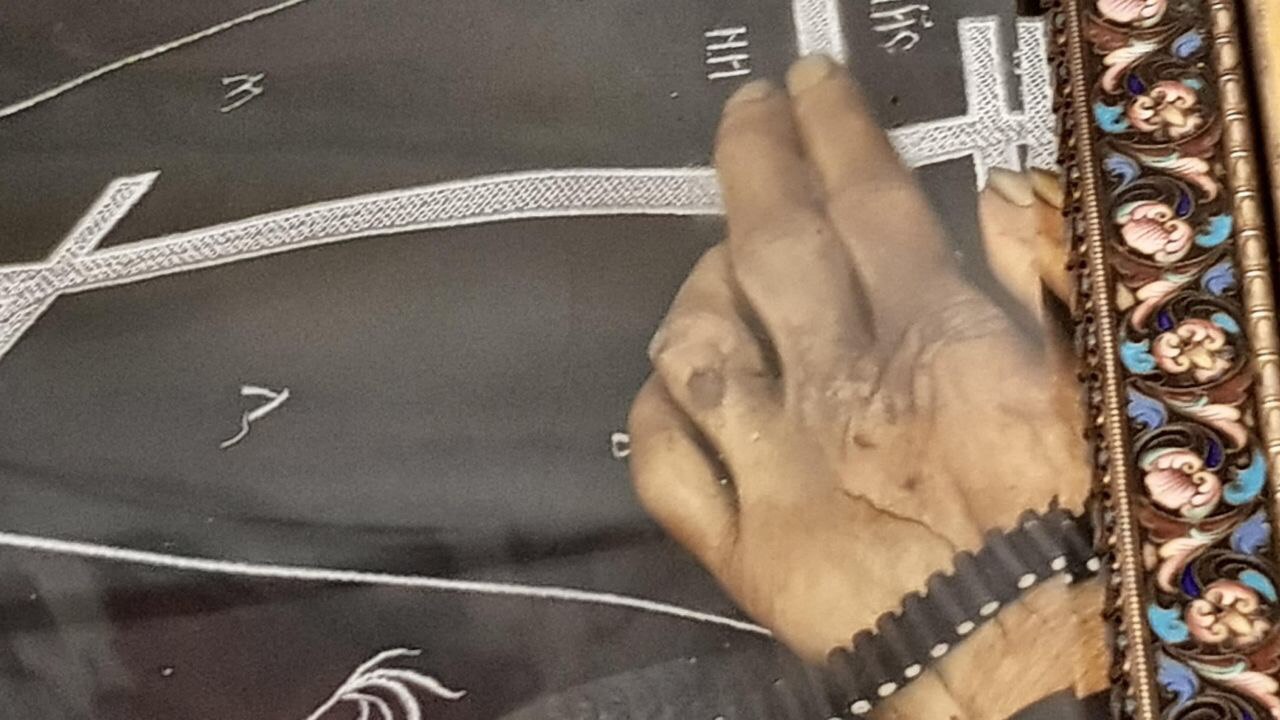

Вскоре была собрана экспертная комиссия, в состав которой вошли кандидаты наук и профессора. На протяжении всего исследования специалисты ВМА будут не раз поражены целостностью покровов преподобного. Даже кожа лица выглядела не высохшей и сморщенной, как бывает при мумификации, а гладкой и эластичной.

Вот что отметила в своем докладе антрополог Ю.Д. Беневольская:

«Тело исследуемого монолитное, целое, не подвержено тлению, цвет тела — восковой. <> Голова без волосяного покрова и бороды, несколько развернута левому плечу. Черты лица хорошо сохранились. Рот приоткрыт. <> Крылья носа, его кончик сохранили практически прижизненную конфигурацию, толщину, моделировку.<> Поражает сохранность тела».

Общий изыскательский труд специалистов занял сорок пять страниц печатного текста. В заключительном акте экспертизы говорится:

«мумифицированный труп мужчины, не числящийся в каталогах фундаментального музея кафедры, на основании собранных заключений может быть идентифицирован как мощи святого преподобного Александра Свирского».

Во время подготовки тела к процедуре снятия рентгена сотрудники внезапно обратили внимание на то, что простыня под останками преподобного промокла. Оказалось, что она пропиталась миром, которое стало выделяться из пор кожи и особенно обильно истекать со стоп святого.

Июля

1998 года

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира святыня была открыта для поклонения верующим в храме свв. мчц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

23 ноября 1998 г. мощи преподобного Александра были, наконец, перенесены на место их последнего упокоения — в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь.

Свято-Троицкий мужской монастырь

В двухстах шестидесяти километрах от Санкт-Петербурга, почти на границе с Карелией, на берегу Рощинского озера расположился удивительный по красоте мужской монастырь. Когда-то на его месте рос густой непроходимый лес, в котором поселился отшельник из Валаама. Он построил себе скромную келью и жил в безмолвном уединении семь лет, питаясь одними плодами земли.![]() Постепенно к пустыннику стали стекаться люди, искавшие уединения и благочестивого образа жизни. Вокруг скромной хижины постепенно стала выстраиваться обитель.

Постепенно к пустыннику стали стекаться люди, искавшие уединения и благочестивого образа жизни. Вокруг скромной хижины постепенно стала выстраиваться обитель.

Этим иноком, который удостоился встречи с Пресвятой Троицей, был никто иной, как Александр Свирский.

Интересный факт

За всю историю существования христианства только два человека сподобились видеть Господа в образе Троицы. Это был ветхозаветный праотец Авраам и святой монах Александр Свирский.

Позже, на указанном Богом месте, в 1509 году был построен храм во имя Святой Троицы. Этот храм был перестроен в 1791 году и функционирует в составе нынешнего Троицкого монастыря. Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь включает в себя два комплекса: Троицкую часть и Преображенскую.

Обители объединяет идущая вдоль озера дорога. В свое время монастырь владел обширными угодьями. В XVIII веке к нему были приписаны 27 монастырей, его именовали Северной Лаврой. Имелись у него также подворья в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Белозерске, Олонце. Однако вскоре расцвет духовно-культурной жизни сменился упадком: обитель стала подвергаться грабежам, санкционированным новой социал-демократической властью, а в 30-х годах в стенах монастыря расположили концентрационно-трудовой лагерь (СвирьЛАГ). Затем, последовательно, детский и инвалидный дома, сельскохозяйственный техникум, и, наконец, психиатрическую больницу, которая была ликвидирована лишь в 2009 году.

Однако вскоре расцвет духовно-культурной жизни сменился упадком: обитель стала подвергаться грабежам, санкционированным новой социал-демократической властью, а в 30-х годах в стенах монастыря расположили концентрационно-трудовой лагерь (СвирьЛАГ). Затем, последовательно, детский и инвалидный дома, сельскохозяйственный техникум, и, наконец, психиатрическую больницу, которая была ликвидирована лишь в 2009 году.

На сегодняшний день на территории монастыря являются действующими пять храмов.

Адрес

Монастырь находится в Ленинградской области, Лодейнопольском районе, Янегском сельском поселении, в деревне Старая Слобода. Открыт для посещений с 6.00 до 20.00. В воскресные дни – с 8.00.

Факты чудес

В 1998 году, в конце лета, в храм вошла женщина, несущая на руках девочку. Малышке было пять лет, но ее болезненный вид делал ее младше своего возраста. Мать рассказала, что ее дочь не может ходить с рождения из-за болезни центральной нервной системы. Подойдя к мощам святого Александра Свирского, мать опустила девочку на стеклянную крышку раки. Какое-то время малышка неподвижно лежала на ней, затем мать сняла ее со стекла и посадила на пол, чтобы самой приложиться к мощам. Когда через минуту выпрямилась и огляделась, девочки нигде не было видно. Оказалось, что малышка ушла сама, сумев подняться на чудом окрепнувшие ноги. Через год в монастыре поинтересовались судьбой девочки. Выяснилось, что ребенок может не только ходить, но и бегать.

Какое-то время малышка неподвижно лежала на ней, затем мать сняла ее со стекла и посадила на пол, чтобы самой приложиться к мощам. Когда через минуту выпрямилась и огляделась, девочки нигде не было видно. Оказалось, что малышка ушла сама, сумев подняться на чудом окрепнувшие ноги. Через год в монастыре поинтересовались судьбой девочки. Выяснилось, что ребенок может не только ходить, но и бегать.

50-летняя Елена страдала врожденным правосторонним гемипарезом. Это такое неврологическое заболевание, при котором нарушается двигательная активность левой или правой стороны тела. Когда мощи преподобного Александра Свирского пребывали в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, женщина несколько раз приходила на молебны. Во время одного из богослужений она подошла к раке и прикоснулась своей омертвевшей холодной рукой к обнаженной стопе святого. Ее охватило неожиданное и приятное чувство тепла. Дома, во время обеда, она автоматически взяла ложку в правую руку, а затем и стакан. На следующем молебне она горячо благодарила про себя преподобного и обнаружила, что без труда может перекреститься правой рукой. Все это Елена восприняла, как чудо, ведь за семь лет до этого она все делала левой рукой.

Все это Елена восприняла, как чудо, ведь за семь лет до этого она все делала левой рукой.

Жительница Петербурга 1956 года рождения уверена, что святой помог ей исцелиться от рака. Вот, что написала она в своем письме настоятелю храма:

«в ноябре 1998 г. у меня был обнаружен рак левой молочной железы (была взята пункция, которая показала наличие раковых клеток), была рекомендована срочная операция».

Однако врач, который должен был оперировать, на время уехал из города, и операция была перенесена.

«В этот промежуток времени между постановкой диагноза и операцией я трижды присутствовала на молебнах у раки с мощами преподобного Александра Свирского, прикладываясь к мощам многократно, втирала в больное место маслице с миро, полученное после молебна»,

— пишет петербурженка. После операции пришли результаты гистологического анализа – рака не было.

Когда открывают мощи

Святые мощи преподобного Александра Свирского открываются:

- 30 апреля – день первого обретения мощей.

- 12 сентября – день праведной кончины.

- в день Святой Троицы.

- на Преображение.

Это значит, что стеклянная крышка над ракой будет открыта, и все верующие смогут приложиться к руке праведника.

Когда игумен Свирского монастыря архимандрит Лукиан вынимал частицы мощей для передачи в другие епархии, то был поражен увиденным.

«Я ожидал увидеть плотную спрессованную ткань, но вместо этого на срезе, сделанном копием, я увидел, что под слоем кожи воскового цвета находится белоснежная пористая и мягкая ткань. В музее анатомии Военно-медицинской академии мне показали, как выглядит на разломе высохшая человеческая плоть, предложив для обозрения человеческую голень. Было видно, что кость со всех сторон окружена плотной слоистой тканью — похожей на спрессованный картон. Связки и крупные сосудистые пучки сохранились в виде плотных тяжей, напоминающих обрывки веревок. Цвет высохшей ткани голени был желтый и с поверхности и изнутри. Подкожная ткань преподобного Александра резко отличается от той, что мы увидели, и по цвету, и по структуре: эта ткань поражала своей белизной, рыхлостью и воздушностью».

Интересный факт

Мощи преподобного мироточат: благоуханные капли масла стекают со ступней святого, покрывая отвердевшую кожу янтарными наплывами. Было замечено, что мироточения происходит с разной интенсивностью в зависимости от того, как проходит служба, как молятся прихожане, многолюдно ли в храме, или пусто.

Особенно сильно мироточили мощи в дни совершения Божественных Литургий, когда тело преподобного впервые за долгие годы было внесено под своды храма. Аромат меда, наполнявший церковь, привлек непонятно откуда взявшихся пчел. Они роились вокруг стоп святого и ползали по стеклянной крышке раки. Этот факт даже был заснят операторами НТВ, снимавшими сюжет для канала.

Как добраться из Санкт-Петербурга

- На машине. Добраться до монастыря можно на личном транспорте двигаясь по Мурманскому шоссе (М-18) до Лодейного Поля, затем по мосту через Свирь до поворота на обитель (указатель находится на 249-м километре).

Еще через пять километров будет поселок Сарая Слобода (Свирское), в котором и расположен монастырь.

Еще через пять километров будет поселок Сарая Слобода (Свирское), в котором и расположен монастырь. - На железнодорожном транспорте. На электричке из Санкт-Петербурга с Ладожского вокзала до Лодейного Поля (время в пути примерно 4 часа). Время отправления уточнять в справочной. С ж/д вокзала Лодейного Поля до обители можно добраться на такси или на маршрутном автобусе № 863 или 963.

- На автобусе. Прямым рейсом с 1-го автовокзала по маршруту № 863 «С.-Петербург — Свирское — С.-Петербург». Также из Северной столицы в Лодейное Поле или Свирское можно попасть на рейсовом автобусе с автовокзала №2 (время в пути около четырех часов).

Как доехать из Москвы

- На машине. Двигаться по Ленинградскому шоссе (Е-105), придерживаясь указателей. Время в пути – 11 часов (без пробок), расстояние – 850 км. Нужно доехать до моста через реку Свирь и дальше до поворота на монастырь (будет указатель), еще примерно 5 км до Свирского (Старая Слобода).

- На железнодорожном транспорте.

Из Москвы (Ленинградский вокзал) можно доехать поездом до Лодейного Поля. Обитель располагается в 21 км от Лодейного Поля в поселке Свирское (Старая Слобода). Время в пути от 9 до 12 часов. От Лодейного Поля можно сесть на проходящий автобус или маршрутное такси до Свирского.

Из Москвы (Ленинградский вокзал) можно доехать поездом до Лодейного Поля. Обитель располагается в 21 км от Лодейного Поля в поселке Свирское (Старая Слобода). Время в пути от 9 до 12 часов. От Лодейного Поля можно сесть на проходящий автобус или маршрутное такси до Свирского.

Судьбы многих людей изменились после соприкосновения с мощами преподобного Александра Свирского.

Благодать, явленная Господом через его нетленную плоть, столь сильна, что не оставляет равнодушными даже людей науки, привыкших полагаться на свои знания и давать всему рациональные объяснения. Показателен в этом отношении пример Юрия Леонидовича Шевченко – генерал-полковника медицинской службы, академика РАМН, а в 1999 – 2004 годах еще и министра здравоохранения России. Именно этот человек, увидев чудо мироточения в рентген-кабинете СМЭС, форсировал процедуру передачи святыни Русской Православной Церкви. В 2009 году Юрий Леонидович принял сан священника. Теперь по будням он оперирует, а по выходным дням служит в основанной им церкви в честь Николая Чудотворца при ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова».

Н.И. Пирогова».

Автор: Галина Бочарова.

Видео

Документальный фильм, рассказывающей об обретении мощей прп. Александра Свирского.

Похожие статьи

Хотим привлечь ваше внимание к проблеме разрушенных храмов, пострадавших в безбожные годы. Более 4000 старинных церквей по всей России ждут восстановления, многие находятся в критическом положении, но их все еще можно спасти.

Один из таких храмов, находится в городе Калач, это церковь Успения Божией Матери XVIII века. Силами неравнодушных людей храм начали восстанавливать, но средств на все работы катастрофически не хватает, так как строительные и реставрационные работы очень дорогие. Поэтому мы приглашаем всех желающих поучаствовать в благом деле восстановления храма в честь Пресвятой Богородицы. Сделать это можно на сайте храма

Поэтому мы приглашаем всех желающих поучаствовать в благом деле восстановления храма в честь Пресвятой Богородицы. Сделать это можно на сайте храма

Помочь храму

Рекомендуем статьи по теме

Выступление иерея Романа Лукьянова на Круглом столе С 8 по 12 декабря в Найаке, штат Нью-Йорк, проходила Расширенная пастырская конференция. Присутствовали священнослужители Русской Православной Церкви Заграницей со всего мира. Было около 160 священников и 10 архипастырей во главе с митрополитом Лавром. Также с докладами выступили три представителя Московского Патриархата. Мне дали 8 минут на выступление на тему моих впечатлений о Церкви в России. Меня всегда интересовали события в России. Когда наши прихожане ездили в Россию, я просил их привозить мне церковные газеты и журналы. Мы совершили четыре паломничества: в 1991, 1995, 1999 и 2001 годах. Мы посетили храмы в Москве, Санкт-Петербурге, Валааме, Соловках, Пскове, Новгороде, на поле Бородинской битвы; мы отправились в паломничество на теплоходе из Москвы на Уральские горы с остановками во многих исторических городах. Мы посетили мощи преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, преподобного Александра Свирского, преподобного Серафима Вырицкого, преподобного Варлаама Хутынского и многих других. В 2001 году мы побывали в Екатеринбурге, на Ганиной Яме, в Алапаевске и видели мощи преподобного Симеона Верхотурского. Мы много разговаривали с церковными людьми и священниками повсюду. Мы встречались с епископами и посещали Патриаршие службы. 1. Влияние «советского» епископата на Русскую Церковь. Около 20 лет назад в отчете, составленном председателем Фуровым Комитета по делам религий, говорилось, что из 30 архиереев Московской Патриархии только 10 полностью сотрудничали с советской властью, 10 вообще не сотрудничали, а 10 старались приносить пользу церкви, когда это было возможно. Поэтому только одна треть архиереев полностью поддерживала Советское государство, а две трети старались максимально возможно в советских условиях принести пользу Церкви. Помню удовлетворение, которое вызвало это сообщение у православных эмигрантов. Сейчас об этом редко вспоминают. С тех пор как он был избран в 1990 г. Высокопреосвященнейший Патриарх Алексий II приступил к обновлению епископата Московской Патриархии. По мере роста числа восстанавливаемых приходов и монастырей Патриарх разделял крупные епархии на ряд более мелких и рукополагал все новых и новых епископов. 2. Почитание Новомучеников. Во время наших паломничеств мы могли видеть, как росло почитание Новомучеников. В каждом храме мы видели либо нашу Бостонскую или Джорданвильскую икону Святых Новомучеников, либо иконы Царственных Мучеников. о. Александр Шаргунов составил пять книг «Чудеса Царственных страстотерпцев». 3. Святоотеческий путь Русской Церкви. В 1991 году, во время нашего первого паломничества в Россию, ряд священников и мирян спрашивали меня, читал ли я Булгакова, Бердяева и других парижских богословов. Мой ответ, что я их не читал, их очень удивил, поэтому мне пришлось объяснять, что религиозная литература из Парижа состоит из рассуждений о Православии, а мы предпочитаем читать святоотеческую литературу, издаваемую Свято-Троицким монастырем в Джорданвилле. 4. Восстановление церквей. Путешествуя по России и посещая отремонтированные или вновь построенные храмы, удивляешься: откуда берутся все эти иконописцы, зодчие, регенты, певчие и прочие мастера церковного искусства? Несмотря на семьдесят лет гонения и уничтожения русского народа, национальный гений не умер и теперь, ведомый Духом Святым, находит свое выражение в открытии тысяч церквей, сотен монастырей, в обновлении и миросозерцании. 5. В заключение. Я хочу пересказать один разговор, который произошел в храме Христа Спасителя сразу после его освящения. Делегат Греческой семинарии в Бостоне, греческий священник, после освящения храма вступил в беседу с русским священником. Греческий священник хвалил церковь, хвалил торжественность службы, но жаловался на ее протяженность и на отсутствие скамеек, на которых можно было бы сидеть. Русский священник ответил: «Нас семьдесят лет сидели в тюрьмах. Теперь мы стоим прямо и будем стоять дальше!» 6. Жития святых — наши современники. Сейчас в России издаются великие книги — биографические данные духовников ХХ века. Смею сказать: это Жития Святых нашего времени. Недавно мы читали Прекрасную Пасху, жизнь трех монахов в Оптиной и их убийство сатанистом. 7. Катакомбная церковь. 1941 и 19 годы42 должны были увидеть полное уничтожение всех форм религии в Советском Союзе. По историческим данным, к началу войны на территории СССР в 1939 году осталось всего 600 (по другим данным 150) открытых церквей. Война началась в праздник Всех Святых Российских. К концу 1941 года 25% населения СССР находилось под немецкой оккупацией. Везде на оккупированной территории стали открываться церкви, ибо немцы против этого не возражали. Всего на оккупированных территориях было открыто до 3500 церквей (по другим данным до 10000). Священники вышли из «подполья». Таким образом, можно сказать, что Катакомбная Церковь вышла из укрытия. В 1943 году, после разгрома немцев под Сталинградом, советская армия неуклонно начала продвигаться на запад. В конце 1943 года Сталин вызвал в Кремль митрополита Сергия и, немедленно вернув из концлагерей 12 уцелевших архиереев, повелел им выбрать Патриарха. Где-то в 1960 году я прочитал в журнале «Огонёк» репортаж о том, как милиция разгромила тайный анклав тихоновцев. Спустя несколько лет моряк сбежал в Канаду с советского катера. Он рассказал, что во время пребывания на Дальнем Востоке участвовал в отряде комсомола, который нападал на тайные общины верующих и избивал их. Вид одной молодой женщины, безропотно принявшей побои, так потряс его, что он стал задумываться о происходящем и через некоторое время сбежал на Запад. Протоиерей Роман Лукьянов |

Президентская библиотека предлагает сотрудничество Свято-Троицкому Александро-Свирскому монастырю

В соответствии с Планом деятельности Президентской библиотеки на 2013 год, 6 сентября 2013 года делегация Президентской библиотеки посетила с рабочим визитом Свято-Троицкий Александро-Свирский Монастырь. Монастырь относится к Санкт-Петербургской и Ладожской епархии, в Лодейнопольском районе Ленинградской области, в 22 км от Ладожского озера и в 8 км от реки Свирь.

«Более 500 лет назад в этих дремучих девственных лесах смиренный монах Александр своими глазами видел Господа в образе Трех Ангелов, и до сих пор мы чувствуем в этом месте особую благодать, — рассказал преподобный отец Игнатий сотрудники библиотеки во время экскурсии. — Именно здесь, на этой святой земле, второй Палестине, произошло Крещение Господне; преподобный Александр Свирский основал монастырь недалеко от места, где через три века появился город Лодейное Поле».

— Именно здесь, на этой святой земле, второй Палестине, произошло Крещение Господне; преподобный Александр Свирский основал монастырь недалеко от места, где через три века появился город Лодейное Поле».

В состав делегации Президентской библиотеки вошли начальник отдела формирования и обработки информационных ресурсов Татьяна Масхулия; начальник отдела лингвистического и программного обеспечения Юлия Селиванова; Начальник отдела хранения активов в материальной форме Мария Быстрова; главный научный сотрудник отдела науки Наталья Дунаева и другие специалисты. Во время экскурсии по монастырю они узнали об истории его жизни в разные исторические периоды. За столетия своего существования монастырь был разорен польско-литовской и шведской интервенцией, но в период Великой Отечественной войны монастырь уцелел. Большие потери оно понесло после свержения царского правительства, когда в 1918 хозяйство монастыря было сначала реорганизовано в совхоз, а затем изъято большинство ценностей: мощи старцев, иконы, вся наличность. ..

..

Среди уцелевших ценностей были: покров мощевик Александра Свирского 1582 г., старинная вышитая икона апостола Петра, два напрестольных креста, комплект икон и старопечатных книг. Сегодня все это находится в собраниях Государственного Русского музея и других музеев Северо-Запада России.

Делегация Президентской библиотеки посетила монастырскую библиотеку, расположенную на втором этаже Преображенского корпуса. Нынешнее собрание книг в основном можно разделить на две части: дореволюционные и современные издания. Первые занимают сравнительно небольшую площадь (один из шести кабинетов), в них собрана богослужебная и церковно-учебная литература XIX — начала XX века, а также книги, подаренные частными владельцами. Современная литература представлена изданиями церковной тематики, необходимой в быту его братии, часть литературы художественной и просветительской.

В ходе круглого стола, в частности, рассматривался вопрос о формировании электронного каталога монастырской библиотеки, и опыт Президентской библиотеки, безусловно, будет полезен. Сотрудничество между библиотекой и монастырем будет развиваться по многим направлениям, например, они объединят усилия для издания буклета, посвященного храму Святых Отцов Семи Вселенских Соборов Священного Синода, расположенному в помещении Президентской библиотеки. .

Сотрудничество между библиотекой и монастырем будет развиваться по многим направлениям, например, они объединят усилия для издания буклета, посвященного храму Святых Отцов Семи Вселенских Соборов Священного Синода, расположенному в помещении Президентской библиотеки. .

Сотрудничество Президентской библиотеки и Русской Православной Церкви стремительно развивается. Как известно, в канун 1025-летия Крещения Руси Президентская библиотека значительно пополнила свои фонды редкими книгами, посвященными святым Русской Православной Церкви. Среди новых материалов — дневник Иоанна Кронштадтского, изданный при жизни святителя в 1893 году, и воспоминания прихожан Андреевского собора, где служил великий подвижник.

Среди оцифрованных редких книг конца 19 — начала 20 века, повествующих о святом Иоанне Кронштадтском, есть издания не только из Санкт-Петербурга, но и из Киева, Ярославля, Казани, Владикавказа, из типографии Свято-Успенской Почаевской Лавры. К 1025-летию Крещения Руси в публичные электронные фонды Президентской библиотеки пополнились и другие редкие книги по русской агиографии.

ш. 33°18′42″ в. д.

ш. 33°18′42″ в. д.

Еще через пять километров будет поселок Сарая Слобода (Свирское), в котором и расположен монастырь.

Еще через пять километров будет поселок Сарая Слобода (Свирское), в котором и расположен монастырь. Из Москвы (Ленинградский вокзал) можно доехать поездом до Лодейного Поля. Обитель располагается в 21 км от Лодейного Поля в поселке Свирское (Старая Слобода). Время в пути от 9 до 12 часов. От Лодейного Поля можно сесть на проходящий автобус или маршрутное такси до Свирского.

Из Москвы (Ленинградский вокзал) можно доехать поездом до Лодейного Поля. Обитель располагается в 21 км от Лодейного Поля в поселке Свирское (Старая Слобода). Время в пути от 9 до 12 часов. От Лодейного Поля можно сесть на проходящий автобус или маршрутное такси до Свирского. Предлагаю свой доклад в несколько расширенном варианте, так как все, что я подготовил, заняло бы около 12 минут.

Предлагаю свой доклад в несколько расширенном варианте, так как все, что я подготовил, заняло бы около 12 минут. Ниже я напишу о некоторых своих впечатлениях от восстановления связи между Зарубежной Церковью и Московским Патриархатом.

Ниже я напишу о некоторых своих впечатлениях от восстановления связи между Зарубежной Церковью и Московским Патриархатом. На данный момент в Русской Церкви насчитывается более ста епархий и 150 архиереев. Поэтому количество «советских» архиереев совсем невелико, хотя их влияние все же ощущается, так как они занимают центральные епархии. То же самое можно сказать и об интересе к экуменизму. Это существовало в советское время, потому что открывало возможности для поездок за границу. Сегодня экуменизмом интересуются ученики митрополита Санкт-Петербургского Никодима Ротова, скончавшегося у ног Папы. Таких митрополитов и архиереев в епархиях под Санкт-Петербургом немного. На собраниях епископов они имеют лишь ограниченное влияние. Деяния Архиерейского Собора в юбилейном 2000 году отвергли и экуменизм, и сергианство.

На данный момент в Русской Церкви насчитывается более ста епархий и 150 архиереев. Поэтому количество «советских» архиереев совсем невелико, хотя их влияние все же ощущается, так как они занимают центральные епархии. То же самое можно сказать и об интересе к экуменизму. Это существовало в советское время, потому что открывало возможности для поездок за границу. Сегодня экуменизмом интересуются ученики митрополита Санкт-Петербургского Никодима Ротова, скончавшегося у ног Папы. Таких митрополитов и архиереев в епархиях под Санкт-Петербургом немного. На собраниях епископов они имеют лишь ограниченное влияние. Деяния Архиерейского Собора в юбилейном 2000 году отвергли и экуменизм, и сергианство. Наша Бостонская икона Новомучеников Российских стала прообразом официальной иконы Святых Новомучеников Российских при их почитании в храме Христа Спасителя в 2000 году. На Соловках и во многих других местах воздвигнуты в память поклонные кресты. Новомучеников. Сейчас на Бутовской земле под Москвой построен храм, где расстреляно и похоронено более 60 тысяч человек, в том числе тысячи священников. В день памяти тех мучеников сотни священников и тысячи верующих собираются на панихиду. Свято-Тихоновский институт в Москве издает многотомный сборник жизнеописаний этих Новомучеников. Все это происходит через десять лет после падения Советской власти, а здесь, за границей, Царская Семья прославилась лишь через шестьдесят лет!

Наша Бостонская икона Новомучеников Российских стала прообразом официальной иконы Святых Новомучеников Российских при их почитании в храме Христа Спасителя в 2000 году. На Соловках и во многих других местах воздвигнуты в память поклонные кресты. Новомучеников. Сейчас на Бутовской земле под Москвой построен храм, где расстреляно и похоронено более 60 тысяч человек, в том числе тысячи священников. В день памяти тех мучеников сотни священников и тысячи верующих собираются на панихиду. Свято-Тихоновский институт в Москве издает многотомный сборник жизнеописаний этих Новомучеников. Все это происходит через десять лет после падения Советской власти, а здесь, за границей, Царская Семья прославилась лишь через шестьдесят лет! Когда мы впервые посетили Сергиеву Лавру, их библиотекарь попросил нас передать поклон митрополиту Лавру за помощь в восстановлении библиотеки в Лавре благодаря Свято-Троицкому монастырю, который прислал им свои издания. Свято-Троицкий монастырь отправил в Россию тысячи, если не десятки тысяч книг, чем помог Русской Церкви восстановить святоотеческое содержание церковной жизни. Почитание св. Иоанна Шанхайского повсеместно; его «Жизнь» и статьи печатаются и переиздаются. Все в России восхищаются статьями и книгами о. Серафим Роуз. Люди обрадовались, когда узнали, что мы лично знакомы. о. Серафим Роуз, пересказавший святые святоотеческие истины современным языком, много сделал для восстановления святоотеческого Православия в России. Я слышал, что он местно прославляется в некоторых местах. Закон Божий другим о. Серафима (Слободского) продается во всех церковных книжных лавках, даже в губерниях, и положена в основу вступительного экзамена в семинарию. С другой стороны, я читал, что в одной из епархий архипастырь приказал сжечь книги Шмемана и Мейендорфа, а совсем недавно один румын, доктор богословия, сказал мне, что православные мыслители в Румынии очень критичны.

Когда мы впервые посетили Сергиеву Лавру, их библиотекарь попросил нас передать поклон митрополиту Лавру за помощь в восстановлении библиотеки в Лавре благодаря Свято-Троицкому монастырю, который прислал им свои издания. Свято-Троицкий монастырь отправил в Россию тысячи, если не десятки тысяч книг, чем помог Русской Церкви восстановить святоотеческое содержание церковной жизни. Почитание св. Иоанна Шанхайского повсеместно; его «Жизнь» и статьи печатаются и переиздаются. Все в России восхищаются статьями и книгами о. Серафим Роуз. Люди обрадовались, когда узнали, что мы лично знакомы. о. Серафим Роуз, пересказавший святые святоотеческие истины современным языком, много сделал для восстановления святоотеческого Православия в России. Я слышал, что он местно прославляется в некоторых местах. Закон Божий другим о. Серафима (Слободского) продается во всех церковных книжных лавках, даже в губерниях, и положена в основу вступительного экзамена в семинарию. С другой стороны, я читал, что в одной из епархий архипастырь приказал сжечь книги Шмемана и Мейендорфа, а совсем недавно один румын, доктор богословия, сказал мне, что православные мыслители в Румынии очень критичны. «богословия» Шмемана. Таким образом, слава Богу, Русская Церковь, вступая на путь свободы, не прельщается ни парижскими русскими, ни американскими модернистами, а продолжает свой святоотеческий путь. Греки, которые хотели созвать VIII Вселенский Собор для «обновления» Православной Церкви, теперь боятся Русской Церкви, потому что последняя, будучи больше всех Православных Поместных Церквей вместе взятых, не допустит такого «обновления». православия, а сторонники «обновления» рискуют оказаться в числе еретиков.

«богословия» Шмемана. Таким образом, слава Богу, Русская Церковь, вступая на путь свободы, не прельщается ни парижскими русскими, ни американскими модернистами, а продолжает свой святоотеческий путь. Греки, которые хотели созвать VIII Вселенский Собор для «обновления» Православной Церкви, теперь боятся Русской Церкви, потому что последняя, будучи больше всех Православных Поместных Церквей вместе взятых, не допустит такого «обновления». православия, а сторонники «обновления» рискуют оказаться в числе еретиков. истечение тысяч икон, в обращение ко Христу миллионов людей, выросших в атеизме! Где еще такое происходило? Воистину, церковь в России – это Рай на земле, Дом Пресвятой Богородицы.

истечение тысяч икон, в обращение ко Христу миллионов людей, выросших в атеизме! Где еще такое происходило? Воистину, церковь в России – это Рай на земле, Дом Пресвятой Богородицы. Во имя Твое жизнь диакона из города Курганы на Урале, который провел десять лет в концлагере в Магадане и по возвращении стал священником. Эпизоды, когда он был спасен силой Божией, совершенно невообразимы. «Отчий крест» — биография деревенского священника накануне революции и после нее; «Записки старухи» дореволюционной женщины-врача, ставшей монахиней в Шамордино и сосланной под Архангельск. Она сообщает сведения о последнем местонахождении оптинского старца Никона и его бесценных поучениях. Жития старца Амфилохия Почаевского; Серафим Вырицкий; жития московского старца, пресвитера Алексея Мечева и сына его Сергия, расстрелянных в 19 г.41. Память пасхальная – это история священника из Дивеево Владимира Шикина, буквально сгоревшего за три года своего священнического служения. Это только те книги, которые мы прочитали, а сколько еще ждет на полках книг, написанных о наших современниках, исповедниках ХХ века! Эти книги следует читать вместе с житиями святых, ибо это святые нашего времени.

Во имя Твое жизнь диакона из города Курганы на Урале, который провел десять лет в концлагере в Магадане и по возвращении стал священником. Эпизоды, когда он был спасен силой Божией, совершенно невообразимы. «Отчий крест» — биография деревенского священника накануне революции и после нее; «Записки старухи» дореволюционной женщины-врача, ставшей монахиней в Шамордино и сосланной под Архангельск. Она сообщает сведения о последнем местонахождении оптинского старца Никона и его бесценных поучениях. Жития старца Амфилохия Почаевского; Серафим Вырицкий; жития московского старца, пресвитера Алексея Мечева и сына его Сергия, расстрелянных в 19 г.41. Память пасхальная – это история священника из Дивеево Владимира Шикина, буквально сгоревшего за три года своего священнического служения. Это только те книги, которые мы прочитали, а сколько еще ждет на полках книг, написанных о наших современниках, исповедниках ХХ века! Эти книги следует читать вместе с житиями святых, ибо это святые нашего времени.

Сталину нужен был послушный административный аппарат для управления тысячами приходов на освобождаемой территории, а также надзор за ними. Одновременно Сталин разрешил открытие ряда духовных академий и разрешил открытие церквей на всей территории Советского Союза. Хорошим доверенным лицом для этого был митрополит Сергий. Эта пропагандистская мера побудила многих катакомбников вернуться из укрытий и открыть множество церквей. В 1950-х годов на территории СССР было уже до 20 000 церквей. Однако не все доверились советской власти и покинули катакомбы.

Сталину нужен был послушный административный аппарат для управления тысячами приходов на освобождаемой территории, а также надзор за ними. Одновременно Сталин разрешил открытие ряда духовных академий и разрешил открытие церквей на всей территории Советского Союза. Хорошим доверенным лицом для этого был митрополит Сергий. Эта пропагандистская мера побудила многих катакомбников вернуться из укрытий и открыть множество церквей. В 1950-х годов на территории СССР было уже до 20 000 церквей. Однако не все доверились советской власти и покинули катакомбы. За это он поплатился жизнью: его нашли в мотеле, якобы покончившим с собой. Это было время споров между профессором Андреевым и о. Адриана о том, существовала ли вообще Катакомбная церковь. Статья в «Огоньке» и сведения матроса подтвердили, что Катакомбная церковь в шестидесятых годах еще существовала. Помнится, митрополит Виталий говорил, что каждый русский священник, тайно совершающий брак или крещение, по сути, действует как священник катакомбной церкви. Во время нашего паломничества в 19В 91 г. мы познакомились с московским священником, доктором геологии, членом Академии наук, который в то же время был негласным священником. По благословению Высокопреосвященнейшего Патриарха, он перестал скрывать свое священство только на пенсии. К 1990-м годам четкого разделения между Катакомбной Церковью и Московской Патриархией уже не существовало: бывшие члены Катакомбной Церкви биологически умерли, а священники Московской Патриархии становились все более дерзкими в исполнении своих священнических обязанностей в противовес советской законы.

За это он поплатился жизнью: его нашли в мотеле, якобы покончившим с собой. Это было время споров между профессором Андреевым и о. Адриана о том, существовала ли вообще Катакомбная церковь. Статья в «Огоньке» и сведения матроса подтвердили, что Катакомбная церковь в шестидесятых годах еще существовала. Помнится, митрополит Виталий говорил, что каждый русский священник, тайно совершающий брак или крещение, по сути, действует как священник катакомбной церкви. Во время нашего паломничества в 19В 91 г. мы познакомились с московским священником, доктором геологии, членом Академии наук, который в то же время был негласным священником. По благословению Высокопреосвященнейшего Патриарха, он перестал скрывать свое священство только на пенсии. К 1990-м годам четкого разделения между Катакомбной Церковью и Московской Патриархией уже не существовало: бывшие члены Катакомбной Церкви биологически умерли, а священники Московской Патриархии становились все более дерзкими в исполнении своих священнических обязанностей в противовес советской законы. Таким образом, к 19В 90 году граница между Катакомбной и Патриаршей Церквами практически стерлась, тогда как восстановление Катакомбной Церкви в наши дни, когда Церковь в России свободна, есть аномалия.

Таким образом, к 19В 90 году граница между Катакомбной и Патриаршей Церквами практически стерлась, тогда как восстановление Катакомбной Церкви в наши дни, когда Церковь в России свободна, есть аномалия.